图为浙江省嘉兴市南湖区人民法院嘉兴科技城人民法庭。该法庭与知识产权审判庭合署办公,目前涵盖诉讼服务中心、全国“三知论坛”永久会址、6个数字法庭、4个审判团队工作室。最高人民法院多位院领导先后到该法庭调研,对法庭跨域一体化司法机制等工作予以充分肯定。陈 莹 摄

各级政法机关要认真贯彻党的十九届五中全会和中央全面依法治国工作会议精神,更加注重系统观念、法治思维、强基导向,切实推动政法工作高质量发展。

——习近平

群众的需求在哪里,人民法庭的司法服务就跟进到哪里。

“一刻也不离开群众”是毛泽东同志对马锡五审判方式的核心评价,也是人民法庭建设的重要思想源头。人民法庭是化解矛盾纠纷、服务人民群众的第一线,其基层解纷功能的有效发挥,便于人民群众及时感受到公平正义。

扎根农村基层,司法助力乡村振兴

推进人民法庭工作高质量发展,既是贯彻习近平总书记坚持强基导向指示的重要举措,也是全面推进人民法院工作高质量发展的题中之义。

2016年至2020年,全国人民法庭新收各类案件共计2040.8万件,审结2027.5万件,人民法庭不仅是人民法院审判工作的前沿阵地,也是推进社会治理、服务乡村振兴的重要力量。

2019年5月22日至24日,最高人民法院党组书记、院长周强在北京专题调研人民法庭工作时强调,要充分发挥人民法庭立足基层、贴近群众的优势,积极参与基层社会治理,服务乡村振兴战略实施,为建设产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的美丽乡村作出贡献。

民族要复兴,乡村必振兴。

2019年6月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加强和改进乡村治理的指导意见》指出,人民法庭作为基层人民法院派驻在乡村社会的审判组织,承担着化解社会矛盾、维护社会稳定、服务乡村振兴、推进基层治理等重要职能。

设在宁夏回族自治区永宁县闽宁镇的闽宁人民法庭,面向移民群众,扎根移民群众,服务移民群众,从最初的“一个人两间房”,发展成为“塞上枫桥人民法庭”,见证了闽宁村从昔日的“干沙滩”脱胎换骨变成了移民群众美好家园“金沙滩”的脱贫历程,也是人民法庭用法律保障脱贫攻坚、用法律护航乡村振兴的生动缩影。

打破距离限制,延伸司法触角至“最后一公里”

进入新时代,人民群众对美好生活的向往更加强烈,对又快又好地解决纠纷提出了更高的要求。

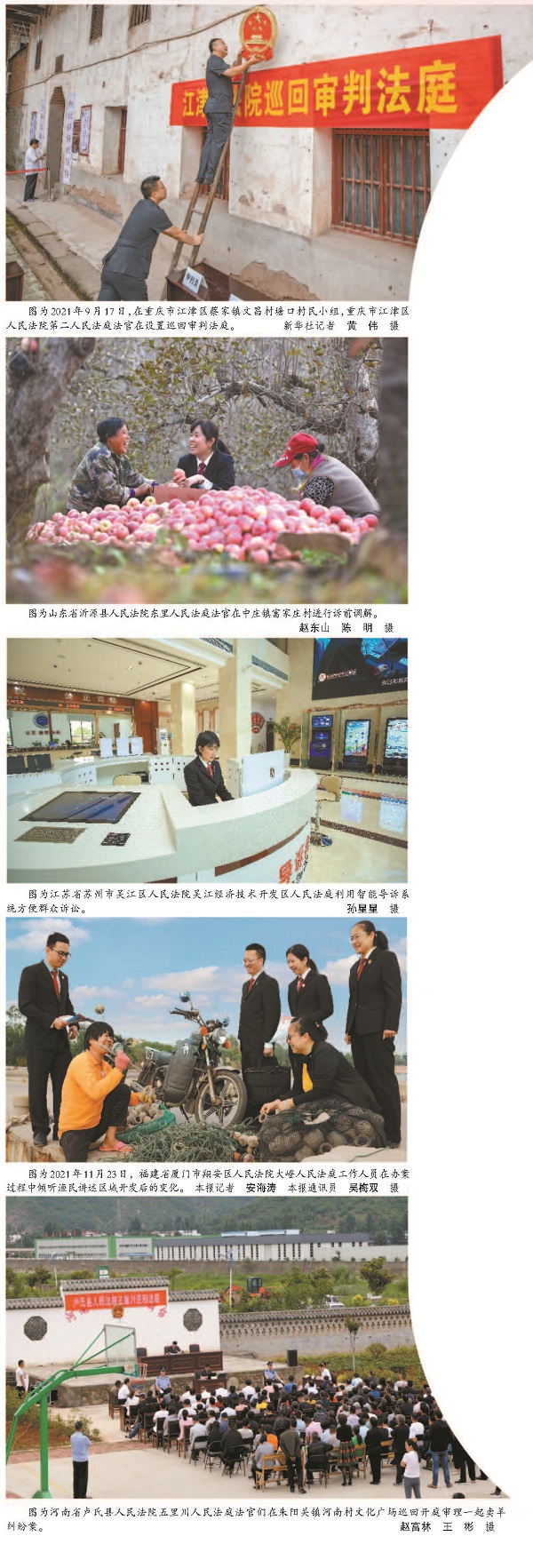

“草原法庭”“马背法庭”“海上法庭”“田间法庭”……深入农村及交通不便、人员稀少的偏远地区开展巡回审判,方便群众就近参加诉讼,已经成为人民法庭审判工作的常态。

城区人民法庭同样面临着“便民”的考验:北京城镇化率接近90%,有24个法庭位于城乡结合部,辖区超大型社区多,上班族因职住分离面临诉讼难问题。自2020年4月开始,北京市高级人民法院在房山、通州、昌平、大兴四家基层法院相关人民法庭开展“夜间法庭”试点,方便了群众的矛盾纠纷及时解决。

截至2021年8月,全国有乡村法庭6201个、城区法庭1234个、城乡结合法庭2710个。另外,不少地区建立了人民法庭巡回审判点,全部乡村以及绝大部分城市地区基本实现人民法庭司法服务有效覆盖。

近年来,人民法庭结合实际,顺应辖区经济社会发展、城乡一体化建设需要,在城区法庭和城乡结合法庭开展专业化建设,已成为人民法庭工作的新亮点。截至2021年6月,全国共有专业人民法庭840个,约占人民法庭总数的8.28%。

科技开花结果,法庭插上“信息化翅膀”

2019年11月8日,最高人民法院“人民法庭工作平台”和“人民法庭信息平台”正式上线运行。人民法庭工作平台通过信息化手段,将基层法院、人民法庭的基本情况、人员情况、案件质效等信息深度整合,实现了对基层法院、人民法庭“人、案、事”的实时、动态、智能管理。

仅仅用时8秒,20页的哈萨克语判决书就已经翻译完成。当事人连称:“法官‘加克斯’(很好)!”在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县人民法院永丰渠人民法庭,新研发的多语种智能翻译系统可实现庭审同声传译,让哈萨克语案件也能实现“云庭审”。

为传统的“马背法庭”插上信息化的翅膀,这也是人民法庭不断改革探索、迭代升级的缩影之一。

诉讼服务关系着人民群众对司法工作的获得感,也校验着人民法庭信息化水平的“含金量”。近三年来参与一站式建设的人民法庭逐年快速递增。

在浙江省杭州市上城区人民法院基金小镇人民法庭,AI法官助理“小智”,让全部审判事务性工作自动运行,大大减少了书记员等司法辅助人员的工作量。辽宁法院通过“数智云庭”设立偏远农村诉讼服务窗口,既减轻了“庄户法官”的工作负荷,也便于当事人诉讼。

近年来,全国法院城区法庭、城乡结合法庭基本实现科技审判法庭全配备,包括庭审录音录像、证据展示、语音识别、卷宗扫描等设备,能够实现网上调解、网上庭审、网上直播、电子卷宗随案生成、无纸化办公、电子签章、智能合议等功能。天津、内蒙古、上海、浙江、海南等地科技审判法庭配备率达到100%。

信息化、智能化的探索正在引领人民法庭向着“数字正义”一路疾行。

积极参与创新,司法服务基层社会治理

欲筑室者,先治其基。

人民法庭组织体系覆盖整个基层社会,是司法服务基层社会治理的最前沿。

2018年至2020年,全国特邀调解组织入驻人民法庭数量分别为1万个、1.3万个、1.6万个,特邀调解员数量分别为2.3万人、3万人、4.1万人。特邀调解组织与特邀调解员队伍发展迅速,人民法庭多元解纷工作机制日渐成熟、参与社会治理作用日益凸显。山西、安徽、山东、广西、湖北、四川、贵州、西藏、陕西、甘肃、宁夏等地均出台人民法庭参与社会治理、多元化解、乡村振兴等指导性文件。

2020年6月,北京市丰台区人民法院花乡人民法庭辖区内的新发地批发市场突发疫情。面对危机,花乡法庭及时协调乡党委、市场管理方、市场调委会,及时预判涉新发地疫情纠纷,及时提供法律指导,力促新发地批发市场平稳复市。

“小事不出村,大事不出镇,矛盾不上交。”紧扣基层社区治理需求,落实中央关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见,人民法庭积极参与和创新城乡基层社会治理,为人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安筑牢法治根基,让“枫桥经验”在新时代持续焕发光彩。

新时代新思想,人民法庭开启高质量发展

基层稳,天下安。

2021年1月,习近平总书记对政法工作作出重要指示,强调更加注重系统观念、法治思维、强基导向,切实推动政法工作高质量发展。人民法庭作为基层法院的派出机构和基本单元,是人民法院“基层的基层”。

2021年7月,全国高级法院院长座谈会强调,人民法庭要坚持面向农村、面向基层、面向群众,坚持便于当事人诉讼、便于人民法院依法独立公正高效行使审判权、便于人民群众及时感受到公平正义的原则,坚持服务全面推进乡村振兴、服务基层社会治理、服务人民群众高品质生活需要,为全面建设社会主义现代化国家提供更加有力的司法服务。

新思想引领新发展。

10145,这是截至2021年8月,全国法院实际运行的人民法庭数量。作为中国庞大审判体系的“神经末梢”,上万个人民法庭处于基层一线,承担着化解矛盾纠纷、服务人民群众、保障和促进社会公平正义的重要职责。

2021年9月,最高人民法院发布《关于推动新时代人民法庭工作高质量发展的意见》,根据新形势新任务,结合人民法庭审判工作实际,对人民法庭制度作出一次里程碑式的改革和完善。

该《意见》提到,目前全国人民法庭基本实现法院专网和互联网全覆盖,实现网上办公办案,城区法庭、城乡结合法庭基本实现科技法庭配备,信息化智能化应用推广迅速,人民法庭科技应用能力水平大踏步赶上新时代。

浙江省余姚市人民法院探索设立“e站法庭”,打造全触角、全领域、全方位的基层社会治理新模式。VR眼镜、5G技术等,让群众在“家门口”就能享受咨询、调解、立案、送达、开庭等20余项线上司法服务。

优化区域布局、提升审判质效、积极服务大局、加强队伍建设、完善保障措施……人民法庭紧密围绕党和国家工作战略重心,始终与人民群众同呼吸共命运,深入推进司法改革,积极推动社会治理,各项工作迈上新台阶,取得新成效。

风雨兼程,扬帆起航。人民法庭将坚持便于当事人诉讼、便于人民法院依法独立公正高效行使审判权、便于人民群众及时感受到公平正义原则,积极服务全面推进乡村振兴、服务基层社会治理、服务人民群众高品质生活需要,在新时代奋力书写法治中国建设的全新答卷。

1999年7月,最高人民法院制定印发《关于人民法庭若干问题的规定》,对人民法庭的性质、设立人民法庭的条件、人民法庭的任务、人民法庭的人员构成和职责、人民法庭审理案件的要求等方面进行规定。

2005年9月,最高人民法院制定出台《关于全面加强人民法庭工作的决定》,要求充分认识加强人民法庭工作的重要意义,明确加强人民法庭工作的指导思想和基本任务;规范人民法庭和巡回审判点设置;加强规范化管理;加强调解工作;落实司法为民要求;加强物质装备保障;加强队伍建设;加强对人民法庭工作的领导。

2014年12月,最高人民法院制定印发《关于进一步加强新形势下人民法庭工作的若干意见》。《意见》系统分析了人民法庭面临的新形势、新任务,明确了人民法庭的职能定位,围绕人民法庭依法独立公正行使审判权、参与基层社会治理职能的发挥,对审判工作、队伍建设、物质保障、信息化建设等多方面作出规定,并对积极稳妥推进司法体制改革,不断完善人民法庭工作机制,提出了专门要求。

2021年9月,最高人民法院发布《关于推动新时代人民法庭工作高质量发展的意见》。《意见》主要包括积极服务全面推进乡村振兴、服务基层社会治理、服务人民群众高品质生活需要、深化人员管理机制改革、建立健全人民法庭工作考核机制、加强人民法庭建设保障和加强人民法庭工作组织领导等七大方面内容,并提出坚持“三个便于”“三个服务”“三个优化”的新时代人民法庭工作原则。

2021年9月和2022年1月,最高人民法院相继发布《新时代人民法庭建设案例选编(一)》和《新时代人民法庭建设案例选编(二)》。《案例选编(一)》围绕法庭布局、专业化建设、人员管理、考核机制、组织领导等内容,选编了16个案例。《案例选编(二)》围绕加强人民法庭自身建设的主题,从人员管理、考核机制、基础建设、经费保障等方面,选编了25个案例。